内容简介

《章太炎说文解字授课笔记》前言

作者:王寧

這部《章太炎説文解字授課筆記》(以下簡稱《筆記》),是太炎先生一九〇八年四月至九月在日本講授《説文解字》的課堂實録,根據錢玄同、朱希祖、周樹人(魯迅)三人現場所記和事後整理的筆記整合在一起編排。這份《筆記》記録了太炎先生研究《説文》的具體成果,反映了太炎先生創建的以《説文》學爲核心的中國語言文字學的思路與方法,也記載了三位原记录者向太炎先生學習《説文》的經歷,是一部中國近現代學術史上難得的原始資料。爲了使更多的讀者瞭解章太炎先生二十世紀初在日本講《説文》的背景,認識太炎先生《説文》學的重大意義,瞭解本書材料的真實性和整理的過程,在本書付梓之時,我們需要作一些必要的説明。

一

章太炎(一八六八—一九三六),初名學乘,改爲炳麟,又曾名絳,字枚叔,太炎本是他的别號,章氏的弟子、後學和仰慕者都以這個别號相稱。十九、二十世紀之交,這位中國思想史、學術史和民主革命史上的巨擘,生活在中國最後一個封建王朝覆滅的前夜,世界的進步與中國政治、經濟的腐朽、落後産生了尖鋭的矛盾,與此同時,中華文化也在遭受清王朝的閹割篡改和西化的衝擊而面臨危機。這位偉大的革命家、思想家和國學家肩負着完成革命和推進國學的雙重任務躍上時代的高峰,他一方面以不屈不撓的革命精神和激越的思想站在反對民族壓迫、推翻封建帝制救亡圖存的鬥爭前沿,另一方面又以自己創新的國學思想與實踐站在走向峰巔的乾嘉經學、史學、文學和‘小學’的學術制高點上。太炎先生一生的成就十分豐厚,這些成就深刻的思想内涵、鮮明的民族特點和獨創的風格與形式,在近現代歷史上是不多見的。

太炎先生有着獨特的學習經歷,他少年時代從父親章濬和外祖父朱有虔(左卿)讀書,一八九〇年父親去世後,則到杭州詁經精舍從學術大師俞樾學習經史,其間曾問學於黄以周、孫詒讓、譚獻等樸學家與文學家,在打下乾嘉學術根底的同時,也接受了明末清初乾嘉學派開創者顧炎武反對民族壓迫思想的深刻影響。對太炎先生來説,革命志向與學術探究來自同一根源,在他的頭腦中融爲一體,畢生未能分離。

爲了説明太炎先生一生的活動與著述是將革命與學術融爲一體的,這裏將他一九一一年以前的行年略述如下:太炎先生一九〇〇年反對唐才常‘勤王’而與清廷和保皇派决裂,割辮革命。一九〇一年遂赴蘇州,至東吳大學發表關於國學教育的演説;同年發表《正仇滿論》,遭到俞樾反對而作《謝本師》。一九〇二年避難日本,回國后删革《訄書》,同年着手編寫《中國通史》。一九〇三年應蔡元培邀請至上海愛國學社任教;同年撰《駁康有爲論革命書》,爲鄒容的《革命軍》作序,並與鄒容爲《蘇報》事件法庭抗爭。一九〇四年因革命入獄,受盡虐待,卻在獄中閲讀《瑜伽師地論》、《因明入正理論》、《成唯識論》等書籍。一九〇六年出狱赴日本加入同盟會,接任《民報》總編輯與發行人,與孫中山、黄興共商革命方略;同年舉辦國學講習會,作《論語言文字之學》、《論文學》、《論諸子學》等演講,在《民報》發表有關思想道德方面多篇論文。一九〇七在《民報》發表《討滿洲檄》、《中華民國解》等論文;同年撰《新方言》連載於《國粹學報》。一九〇八至一九〇九年揭露清廷僞立憲,發表多篇尖鋭犀利的論文與時評;同時開設講座,講授《説文》及《莊子》、《楚辭》等典籍。一九〇九年繼續在東京講學,撰寫《莊子解詁》、《小學答問》,完成《新方言》;同年撰寫《僞民報檢舉狀》,斥責汪精衛。一九一〇年在東京重建光復會,再次修訂《訄書》;同年在《學林》杂誌上刊登《文始》和《封建考》、《秦政記》、《秦獻記》等一批重要的學術論著,當年還撰寫《齊物論釋》,編定《國故論衡》並在日本出版。一九一一年仍在東京講學,聽説武昌起義消息,停止講學,以中國革命本部名義在東京發佈《中國革命宣言書》和《致滿洲留日學生書》,上海光復後回國。這裏列舉太炎先生辛亥革命以前的活動與著述概況,不能表達其貢獻的萬一,爲的是説明太炎先生一方面爲了偉大而艱巨的革命事業奔走呼號,是鼓吹民族民主革命最猛最力者,取得了反清革命的首席代言人的地位。魯迅先生説他‘七被追捕,三入牢獄,而革命之志終不屈撓者,並世亦無第二人’,評價是不過分的。而另一方面則不停頓地從事學術研究,産生了許多深刻精湛的創新論著。這兩方面的行動逐年逐月齊頭並進,相互激發,正是太炎先生將革命與學術融爲一體的明證,不僅辛亥革命以前如此,辛亥革命以後,國内的政治形勢更爲複雜,太炎先生經常處於險境,但他一直初衷未改,從來没有停止學術研究和國學傳播。

革命與學術融合,成就了太炎先生革命活動的特點。十九、二十世紀之交,中國的民族民主革命家衆多,太炎先生並非唯一與第一,但他的貢獻十分獨特:作爲一個思想家和學問家,他以史爲鑒,極爲深刻地瞭解中國的國情;他的革命思想不僅着眼在制度的革命,同時在更深的層面上,關注着民族精神的振興和社會文化的變革,對建設中國的新文化和新道德有系統的理論和全面的設想,是文化變革和思想建設的領軍人物。在這方面,没有第二個人可以和他匹比。

革命與學術融合,也成就了太炎先生學術研究的特點。在新的時代,太炎先生以極大的熱忱爲革命和建設來治經治史,提出了‘用國粹激動種性,增進愛國的熱腸’(《民報》第六號)的口號,他深刻地闡述了國學與立國的關係。他説:‘吾聞處競爭之世,徒恃國學固不足以立國矣,而吾未聞國學不興而國能自立者也;吾聞有國亡而國學不亡者矣,而吾未聞國學先亡而國仍立者也,故今日國學之無人興起,即將影響於國家之存滅,是不亦視前世爲尤岌岌乎?’(《民報》第七號)他以宏揚國粹、振興民族精神爲己任,曾在《癸卯獄中自記》中自負地寫道:‘上天以國粹付余,自炳麟之初生,迄于今兹三十有六歲,鳳鳥不至,河不出圖,惟余亦不任宅其位……至于支那閎碩壯美之學而遂斬其統緒,國故民紀絶于余手,是則余之罪也!’(《文録初編》)這種忘記個人安危、將國學存亡繫於己身的高度的責任感,至今仍使我們深深感動。一九一一年以後,他在西學至上、國學衰微的狂潮中堅守國學陣地,最終的目標是要辨明民族大義,弘揚中華文化,建立愛國信念,培養國民道德。太炎先生的國學研究與傳播,是他從精神層面救國圖强方略的一個重要部分,是與他創建新型民族文化的宏偉目標緊密相連的。

二

太炎先生的學術恢宏博大,涉及面非常廣泛。他博通經史,佔領着國學諸多領域的前沿,同時或精研或涉獵西方的哲學、社會學、宗教學、語言學、天文學、地理學、生物學等科學論著,吸取其中的科學精神和有用的營養。在論及近現代學術史的許多學科時,都免不了要提到他的名字。但是他的學術最基礎的根底,是國學中的‘小學’。

太炎先生的‘小學’是乾嘉學術的直接繼承。一九一四年,他修訂《訄書》,更名《檢論》,在《清儒》一篇中,他梳理了乾嘉‘小學’家傳承的脈絡。他説:‘始故明職方郎崑山顧炎武爲《唐韻正》、《易(音)》、《詩本音》,古韻始明,其後言聲音訓詁者稟焉。’在批評了顧炎武以後的一些學者‘草創未精博,時糅雜元明谰言’之後,他又説:‘其成學箸系統者,自乾隆朝始,一自吳,一自皖南。吳始惠棟,其學好博而尊聞。皖南始江永、戴震,綜形名,任裁斷,此其所異也。……震生休寧,受學婺原江永,治小學、禮經、算術、輿地皆深通……弟子最知名者金壇段玉裁、高郵王念孫。玉裁爲《六書音韻表》以解《説文》,《説文》明。念孫疏《廣雅》以經傳、諸子轉相證明,諸古書文義詰詘者皆理解。授子引之,爲《經傳釋詞》,明三古辭氣,漢儒所不能理繹,其小學訓詁自魏以來未嘗有也。近世德清俞樾、瑞安孫詒讓皆承念孫之學,樾爲《古書疑義舉例》,辨古人稱名牴牾者,各從條例,使人無所疑眩,尤微至。世多以段、王、俞、孫爲經儒,卒最精者乃在小學,往往得名家支流,非漢世《凡將》《急就》之儕也。凡戴學數家,分析條理,皆 密嚴瑮,上溯古義而斷以己之律令,與蘇州諸學殊矣。’這裏梳理出的乾嘉‘小學’發展主線,以顧炎武爲開端,相承的吳、皖兩派,又以皖派傳承爲烈。戴震師承江永,二人均爲太炎先生所崇敬,戴學的傳人中又以段、王成就最高,而俞樾與孫詒讓直接繼承王念孫,時間則居於最後。太炎先生師事俞樾七年,又直接問學於孫詒讓,這種經歷已經從學術淵源上確立了他乾嘉學派殿軍的地位。

太炎先生的‘小學’繼承以顧、戴爲代表的乾嘉主流學派,是他自覺的選擇。他選擇這條道路的原因,除了仰慕這個學派的代表人物在學術上取得的極高成就以外,還因爲他們的崇高品德與思想境界是太炎先生十分崇敬的。顧炎武世称亭林先生,是太炎先生從幼時就緊緊追隨的人物。亭林原名絳,太炎先生也曾自名爲絳,他號爲‘太炎’,也與亭林的大名‘炎武’有關。顧炎武爲明末人士,立志排滿,不仕清廷。他的治學目的在明道救世,治學精神是實事求是,治學方法主張立根基、重創獲。他樹起‘經學’大旗,就是要用「小學」和經學來保護民族意識,以達到警醒國人,排滿抗清,反對民族壓迫,抵制文化專制的目的。他强調做學問必須先立人格,提倡‘禮義廉恥,是謂四維’,以爲‘國家興亡,匹夫有責’,這些高貴的品德都爲太炎先生全面繼承、終身不渝。戴氏之師江慎修深知民族大義,淡於功名利禄,授徒數十年,不仕清朝,正與太炎先生的志向一致。戴震更是清代傑出的思想家,他治學志在聞道,有着强烈的經世色彩,既重廣博又以追求精專爲最高目標,注重漢學師承又鋭意創新,在考據的基礎上闡發義理,形成獨特的學術風格,這些都在太炎先生學術發展的道路上留下了深深的印記。其實,自晚清以來,乾嘉學派初期那種帶着明確的愛國思想和民族精神的經學、‘小學’研究,已經較少見到;迫於清廷文字獄的壓力,埋頭梳爬故訓、‘爲考據而考據’而不問是非的學人漸漸增多,僅靠權勢附庸風雅的半官半學的編纂也擠進學壇,甚至迎合統治者毁藏篡改典籍的不義文徒也不乏其人。太炎先生越過當代的低谷而遷於喬木,在他身上體現出來的學術研究與愛國思想相結合的精神,正是直接銜接着顧炎武、戴震等乾嘉主流學派高峰時期的治學特點的。在這種背景下,太炎先生‘謝本師’的舉動,是不難理解的。

太炎先生‘小學’上的成就不是僅僅承襲前人,而在接受了時代精神的陶冶,經歷了深入縝密的思考,吸收了西方科學思想後,有大量的創新和突破。他把附庸於經學的舊‘小學’改造爲獨立的中國語言文字學;他繼承了中國古代樸素的辯證方法論,關注事物的聯繫,擺脱了繁瑣的微觀考據,並吸收了邏輯學的推理方法,體會到‘學術無大小,所貴在成條貫’的道理。他深化了古人‘因聲求義’的傳統方法,開創了建立在音義系統基礎上的漢語詞源學……他是踏着前人腳印走出前人地域而超越前人終點的學術巨人。

三

太炎先生的‘小學’又是以《説文》學爲基礎的。根據太炎先生的自定年譜,他一八八四年十七歲時初讀《説文》,十八歲‘知不明訓詁不能治《史》、《漢》’,開始讀段玉裁《説文解字注》和郝懿行《爾雅義疏》,懂得運用《説文》、《爾雅》以説經。一八九〇年入詁經精舍後,寫下大量的課藝,例如《膏蘭室札記》三卷、《詁經札記》、《春秋左傳讀》等,都是當時的成果。這些考據文章雖然只是當時的作業,太炎先生生前一直認爲僅僅是‘略識微言’、‘隨順舊義’、‘時時改文立訓’而‘自覺非當’,一直不肯正式刊行,也從未收入他自己的論著,這些課藝都是他去世後才收入全集的;但細讀起來,已經可以看出他運用《説文》和《爾雅》解决經史問題用心之良苦。三十歲以後,太炎先生的《説文》研究漸漸深入,他在認真學習繼承乾嘉‘小學’之後,捨棄了乾嘉舊路,對《説文》比合全文,窮盡繫聯,追根溯源,採用了超越前人的系統方法,形成了自己的理論體系。

代表太炎先生《説文》學最高成就、比較集中體現他的學術理念的,是他的三部代表作:《文始》、《新方言》和《小學答問》。他曾經宣告自己寫作三部語言文字學代表作的動機説:‘余以寡昧,屬兹衰亂,悼古義之淪喪,愍民言之未理,故作《文始》以明語原;次《小學答問》以見本字;述《新方言》以一萌俗。’(《国故论衡•小學略説》)——‘明語原’、‘見本字’與‘一萌俗’,充分體現了太炎先生用語言文字統一民衆思想、激發愛國熱情的强烈願望,而這三部著作,都是在《説文》基礎上寫成的。

太炎先生的《説文》學,有四個重要的特點,由於《説文》學即是太炎先生語言文字學的核心,所以這四個特點也就是太炎先生語言文字學的特點:

第一,民族的。太炎先生雖然也吸收了西學的一些科學的方法,但他清醒地認爲,語言文字有獨特的民族性,研究語言文字不可一味追隨域外。他説:‘中國之小學及歷史,此二者,中國獨有之學,非共同之學。’他又説:‘凡在心在物之學,體自周圓,無間方國,獨于言文、歷史,其體自方,自以己國爲典型,而不能取之域外。’(《自述学术次第》)正因爲語言文字和社會歷史帶有鮮明的民族特點,它才能起到‘激動種性’的作用。也正因爲語言文字和歷史是具有民族特性的,語言文字學和歷史學才必須在自己本國創建,用中國特有之方法。‘飴豉酒酪,其味不同而皆可於口,今中國不可以委心遠西,猶遠西之不可委心中國也。’(《國故論衡•原學》)

第二,語言的。早期中國傳統‘小學’注重形體,本質上是‘字本位’的,所以古代没有典型的語言學,只有從‘小學’生發出的文字學。太炎先生受到乾嘉學者音韻學的影響,又受到西方古典語言學的啓發,認識到音韻訓詁本爲一體,也就是説,詞語的意義首先是與聲音結合,然後才與形體結合,音義系統是第一性的,形義系統是第二性的。因此,他從重視形體的表層研究深化到以聲音爲線索的深層研究。他在敍述自己學術理念轉變的過程時明確説:‘三十以後有著書之意……及亡命東瀛,行篋惟《古經解彙函》、《小學彙函》二書。客居寥寂,日披大徐《説文》,久之,覺段、桂、王、朱見俱未諦。適錢夏、黄侃、汪東輩相聚問學,遂成《小學答問》一卷。又以爲學問之道不當但求文字,文字用表語言,當進而求之語言;語言有所起,人、仁,天、顛,義率有緣,由此尋索,覺語言統系秩然。’學術理念轉變後,太炎先生進一步尋找統帥這個語言統系的操作方法。‘轉注假借’的概念給了他一個抓手。他進一步明確:‘余治小學,不欲爲王菉友輩滯於形體將流爲《字學舉隅》之陋也。顧、江、戴、段、王、孔音韻之學,好之甚深,終以戴、孔爲主。明本字、辨雙聲則取諸錢曉徵。既通其理,亦猶所歉然。在東閒暇,嘗取二徐原本讀十餘過,乃知戴、段而言轉注猶有泛濫,繇專取同訓,不顧聲音之異。於是類其音訓,凡説解大同而又同韻或雙聲得轉者,則歸之於轉注。假借亦非同音通用,正小徐所謂引申之義也。’(《自述學術次第》)

第三,歷史的。在利用聲音探求語言的過程中,太炎先生已經認識到‘語言有所起’、‘義率有緣’而‘統系秩然’,就必然要去進一步追究這個有秩序的統系究竟是怎樣的狀態。在深究這個問題時,他認識到積澱在《説文》中的九千多字代表的詞語,並不是共時的産物,而是歷時孳乳的結果。他説:‘轉復審念,古字至少,而後代孳乳爲九千,唐宋以來,字至二三萬矣,自非域外之語,字雖轉繁,其語必有所根本。蓋義相引申者,由其近似之声,轉成一語,轉造一字,此語言文字自然之則也。’(《自述學術次第》)在這個理念的指引下,他設計了‘語根’的概念,訂立了‘孳乳’、‘變異’兩大條例,以聲音爲線索,撰成了《文始》一書,其目的是想尋求積聚在表層平面上的由漢字負載的詞語深層的歷史發展脈絡。《文始》是漢語詞源學的初創之作,雖從微觀的字詞關係考察,頗多疑義,顯然不很成熟,但太炎先生旨在將《説文》平面的形義系統重組爲歷史的音義系統的理念,實在是難得的創新,他爲傳統‘小學’向現代科學的歷史語言學發展,開拓出一條嶄新的道路,也爲《説文》學走向現代邁出了極有意義的一步。

第四,理論的。太炎先生在發展《説文》學的過程中,突破了清代末流學者繁瑣的考據,以追求‘所以然’的科學精神,把中國語言文字學引向理論的探討。他繼承‘小學’重視第一手材料的求實作風,善於從大量語言文字材料中歸納條例,但也多次表明要明其條例,貫其會通,要其義理,探其根本。這是他的語言文字學能够較好地與現代語言學接軌的重要原因。

四

一九〇三年,太炎先生因宣傳革命、發表反滿言論被捕,清外務部會同各國公使判章太炎與鄒容監禁三年。兩人在獄中受到虐待,不屈不撓,絶食抗議。一九〇五年,鄒容慘死獄中。一九〇六年,太炎先生出獄,在同盟會的保護下東渡日本避難,並從事革命活動。與革命活動同時,太炎先生多次舉辦國學講習班,一九〇八年四月至九月,太炎先生在給留學生開設國學講座之餘,又爲朱希祖、錢夏(玄同)、周樹人(魯迅)、周作人、龔寶銓、許壽裳、朱宗莱、錢家治等人單獨開設一班,專門講授《説文》。本書整理的《筆記》,就是這幾次講授的記录。

關於一九〇八年太炎先生東京講習《説文》的内容與課堂情形,當事人或撰文回憶,或有日記傳世。這裏將可以收集到的資料加以引述:

錢玄同在《我對於周豫才君之追憶與略評》文中曾提及這次講座説:‘民元前四年,我與豫才都在日本東京留學。我與幾個朋友請先師章太炎(炳麟)先生講語言文字之學(音韻、《説文》),借日本的大成中學裏一間教室開講。過了些日子,同門龔未生(寶銓,先師之長婿)君與先師商談,説有會稽周氏兄弟及其友數人要來聽講,但希望另設一班,先師允許即在其寓所開講。(先師寓牛込区新小川町二丁目八番地民報社中,《民報》爲孫中山先生所主办,即‘同盟會’之機關報也。)豫才即與其弟啓明(作人)、許季茀(壽裳)、錢均甫(家治)諸君同去聽講,我亦與未生、朱蓬仙(宗萊)、朱逖先(希祖)諸君再去聽講。周氏兄弟那時正譯《域外小説集》,志在灌輸俄羅斯、波蘭等國之崇高的人道主義,以藥我國人卑劣、陰險、自私等齪齷心理。他們的思想超卓,文章淵懿,取材嚴謹,翻譯忠實,故造句選辭,十分矜慎;然猶不自滿足,欲從先師瞭解故訓,以期用字妥帖。所以《域外小説集》不僅文筆雅馴,且多古言古字,與林紓所譯之小説絶異。同時他在《河南》雜誌中做過幾篇文章,我現在記得的有《文化偏至論》、《破惡聲論》、《摩羅詩力説》等篇,斥那時淺薄新黨之俗論,極多勝義。我那時雖已與他相識,但僅於每星期在先師處晤面一次而已,没有談過多少話。’

許壽裳在《亡友魯迅印象記》一書中,追記‘從章先生學’的情況時説:‘章先生出獄以後,東渡日本,一面爲《民報》撰文,一面爲青年講學,其講學之地,是在大成中學裏一間教室。我和魯迅極願往聽,而苦與學課時間相衝突,因托龔未生(名寶銓)轉達,希望另設一班,蒙先生慨然允許。地址就在先生的寓所——牛込區二丁目八番地民報社,每星期日清晨,我們前往受業,在一間陋室之内,師生環繞一張矮矮的小桌,席地而坐。先生講段氏《説文解字注》、郝氏《爾雅義疏》等,神解聰察,精力過人,逐字講解,滔滔不絶,或則闡明語原,或則推見本字,或則旁證以各處方言。自八時至正午,歷四小時毫無休息,真所謂誨人不倦。’又説:‘章先生講書這樣活潑,所以新誼創見,層出不窮。就是有時隨便談天,也復詼諧間作,妙語解頤。其《新方言》及《小學答問》兩書,都是課餘寫成的,其體大思精的《文始》,初稿也起於此時。我們同班聽講的,是朱蓬仙(名宗萊)、龔未生、錢玄同(夏)、朱逷先(希祖)、周豫才(樹人,即魯迅)、周起孟(作人)、錢均夫(家治)和我,共八人。前四人是由大成再來聽講的。聽講時,以逷先筆記爲最勤;談天時以玄同説話爲最多,而且在席上爬來爬去。所以魯迅給玄同的綽號曰『爬來爬去』。魯迅聽講,極少發言,只有一次,因爲章先生問及文學的定義如何,魯迅答道:『文學和學説不同,學説所以啓人思,文學所以增人感。』先生聽了説:『這樣分法雖較勝於前人,然仍有不當。郭璞的《江賦》,木華的《海賦》,何嘗能動人哀樂呢。』魯迅默然不服,退而和我説:『先生詮釋文學,範圍過於寬泛,把有句讀的和無句讀的悉數歸入文學。其實文字與文學固當有分别的,《江賦》、《海賦》之類,辭雖奧博,而其文學價值就很難説。』這可見魯迅治學『愛吾師尤愛真理』的態度!’

周作人《知堂回想録》説起聽課情況:‘一間八席的房子,當中放了一張矮桌子;先生坐在一面,學生圍着三面聽,用的書是《説文解字》,一個字一個字的講上去,有的沿用舊説,有的發揮新義,乾燥的材料卻運用説來很有趣味。’

中國國家圖書館藏《朱希祖日記》第二册記‘明治四十一年’(一九〇八年)事,逐次記載了這年講《説文》的進度,最爲詳盡:

‘四月四日:下午,至清風亭,請章先生講段注《説文》,先講《六書音韻表》,爲立古合音之旁轉、對轉、雙聲諸例’;

‘四月八日:聆章先生講《説文》序,先生之讲转注、假借,与许稍異,因舉例数多’;

‘四月十一日:聆講《説文》,講至五篇部首完’;

‘四月十五日:聆講《説文》自木部至象部之部首’;

‘四月十八日:聆講《説文》部首完,講至王部’;

‘四月二十二日:聆講《説文》’;

‘四月二十五日:聆講《説文》艸部,講完’;

‘四月二十九日:聆講《説文》’;

‘五月二日:聆講《説文》’;

‘五月六日:聆講《説文》’;

‘五月九日:聆講《説文》至四篇之眉部’;

‘五月十三日:聆講《説文》’;

‘五月十六日:聆講《説文》’;

‘五月二十日:聆講《説文》至五篇上’;

‘五月二十三日:聆講《説文》至六篇’;

‘五月二十七日:聆講《説文》’;

‘六月三、六、十、二十日:聆講《説文》’;

‘七月一日:聆講《説文》’;

‘七月十一日:講音韻(上午),下午講《説文》’;

‘七月十六、十八日:聆講《説文》’;

‘七月二十五日:聆講《説文》,至亥部完毕’;(在神田大成中學)

‘七月二十八日:至太炎先生寓,重上《说文》,自一部讲起’;

‘七月三十一日:上午上《説文》’;(在神田大成中學)

‘九月二十三日:新制《説文》部首均語’;

‘九月二十七日:聆講《説文》’。(在民報社先生寓所)

黄季剛先生是太炎先生《説文》學的直接繼承人,而且終身追隨太炎先生研究‘小學’,並有《説文同文》補足《文始》,以《蘄春語》回應《新方言》,也是太炎先生在東京講《説文》的受業者。他在《太炎先生行事記》(《制言》第三十一期)評述了太炎先生講授國學的動因和目的:‘日本政府受言於清庭,假事封民報館,禁報不得刊鬻。先生與日本政府訟,數月,卒不得勝,遂退居,教授諸遊學者以國學。睹國事愈壞,黨人無遠略,則大憤,思適印度爲浮屠,資斧困絶,不能行。寓廬至數月不舉火,日以百钱市麥餅以自度,衣被三年不浣。困阨如此,而德操彌厉。其授人國學也,以謂國不幸衰亡,學術不絶,民猶有所觀感,庶幾收碩果之效,有復陽之望。故勤勤懇懇,不憚其勞,弟子至數百人。’

當年在東京聽太炎先生講《説文》的學生有百數十人之多,最重要的是民報社特别班的幾位。許壽裳記道:‘同班聽講者是朱宗萊、龔寶銓、錢玄同、朱希祖、周樹人、周作人、錢家治與我,共八人。前四人是由大成再來聽講的。其他同門尚甚衆,如黄侃、汪東、馬裕藻、沈兼士等,不備舉。’(許壽裳《章炳麟》)太炎先生這些弟子,不論是新學派還是國故派,後來多成爲大家。太炎先生對這批弟子有如下評價:‘弟子成就者,蘄黄侃季剛、歸安錢夏季中、海鹽朱希祖逖先。季剛、季中皆明小學,季剛尤善音韻文辭;逖先博覽,能知條理。其他修士甚衆,不備書也。’(《太炎先生自定年譜》)

以上幾家所記太炎先生在東京講《説文》的時間、地點、主要聽衆與當時情形,大致相同,一百年前這件中國學術史上的大事,得以存其真相。這些記載,對我們此次整理《筆記》,也有極大的參考價值。

五

本書用來整理筆記時,見到的原始材料共有四家八種。計朱希祖的筆記三套,第一套二百二十三頁,第二套二百二十七頁,第三套三十五頁。錢玄同的筆記兩套,第一套三百三十六頁,第二套七十七頁。魯迅的筆記二套,第一套十六頁,第二套二十七頁。許壽裳的筆記一套,一百六十二頁。整理時,我們只用了前面三家七種。許壽裳筆記一套,藏北京魯迅博物館,有《説文轉注考》七頁,《説文部首》六頁,正文一篇上至十四篇下一百四十九頁,共六册。許氏在《紀念先師太炎先生》明言他只是參加了《民報》班聽講,並説:‘我聽講時間既短,所得又極微,次年三月,便因事而告歸耳。’這套筆記抄寫極爲工整清晰,篇目雖全,總量卻很少,内容只撮其大要,且多與朱希祖第一套筆記一致,顯然是後來轉抄摘録的第二手材料;加之未能徵得捐贈者的同意,故整理時未加採用。

錢玄同筆記兩套,第一套十一册,各册封面依次署有‘東潛、胡雅、 民、錢怡、錢潛’等名(均爲其又名或筆名)。這套筆記字迹前後統一,出錢玄同手無疑。第一册首記音韻知識,再記部首講解,正文起於第二册,依《説文》篇序分册,從《一篇上•一部•一字》至《十四篇下•亥部•亥字》,十分完整,五百四十部首依次標入正文中,每字下先出《説文》原訓,第一册開始幾頁用工筆小楷抄得十分清晰,後漸變得潦草,抄定後又有别種筆迹添補内容,有濃墨補、淡墨補、硬筆别種字體補(前兩册僅有的少數硬筆補非玄同筆迹,疑是後人所補)。凡此種種,可看出錢氏這套筆記不是原始記録,而是參照他人筆記整理重抄過的。錢玄同筆記會抄過的其他人條目計有朱(希祖)、龔(寶銓)、錢(家治)等數家,二篇‘嘖’字後列四種不同記録,最後寫上自己的原始記録,並按曰:‘四人所記無一同者,並録俟質。’可見錢氏至少借過三家筆記來彙抄整理,加他自己筆記便有五家。錢氏一九〇八年二十二歲,年輕好動,多疑問,好爭執,課中他是向太炎先生提問最多的一個,筆記中有數百個表示對太炎先生所講不解或不同意的問號,還有一些玩笑式的旁記,例如‘莫明其妙’、‘俟質’、‘可疑’、‘不明白’等。最後又用空體大書‘完工大吉’四字。從各册署名或同或異看,這套筆記整理的過程較長,三篇上‘對’字下按:‘檢《小學答問》。’《小學答問》寫成於一九〇九年,出版更遲,亦可見他整理的時段至少包括聽講的次年。第二套筆記共兩册,从《七卷上•日部•早字》開始,至《十四卷下•酉部• 字》終,涵蓋了《说文》後半部份的内容,因其筆迹与第一套差别较大,我们最初以为是另一人的笔录,经钱秉雄先生确认后,才肯定仍为钱玄同的。

錢玄同這两套筆記的複印稿,與此次整理的動因直接相關。一九八六年四月在杭州召開紀念章太炎先生逝世五十周年學術研討會後,太炎先生之孫章念馳先生面見穎明師時首次提及這份複印件,當時他準備將此稿編入《章太炎全集》,因系課堂筆記,難以處理,希望我們先行整理,單獨出版後再行收入。穎明師囑我與念馳先生聯繫。但因太炎先生遗稿尚需详细清理,念驰先生未能马上将这部份複印稿交给我们,不幸穎明師於一九八七年即因病入院,並于一九八八年元月逝世,始终未能亲自指导‘笔记’的整理工作。先生去世後,諸事未遑處理,直到一九九〇年,念馳先生才託别人將複印稿轉交給我。爲了弄清錢玄同筆記中的諸多問題,一九九三年經念馳先生介紹,我們由錢秉雄先生處借到筆記原件,本書錢玄同部分即根據複印件並核對原件整理。

魯迅所存筆記共兩種,一種藏紹興魯迅紀念館,卷端有‘一九〇八年在東京民報社聽章太炎先生講《説文》時之筆記二種’,不是魯迅手迹,應爲後人標注。但紹興所藏只有一種原稿,較短,題爲《説文解字札記》,從《一篇上•一部•一字》至 《一篇下•艸部•蔿字》,抄寫規整清晰,顯然是整理過的。另一種藏中國國家圖書館,題爲‘説文解字’,從《一篇下•屮部•屯字》至《三篇下•卜部•貞字》,抄寫也較清晰,不象原始筆記,也是整理過的;但天頭上眉批甚多,系轉抄他人筆記以補自己所缺。魯迅素嚴謹,行文簡約,根据周作人的回忆,鲁迅曾借龚未生(宝铨)的笔记抄录(《鲁迅的故家》)。此外,前一種附有兩頁散頁,工整抄録‘象形、形聲、轉注、假借’的講解,内容与朱希祖第一套所記録完全一樣。許壽裳明記魯迅没有聽大成中學第一遍講授,可證魯迅还曾借抄了朱希祖的部分筆記。從現有筆記看,魯迅尚有原始筆記,但未能發現。魯迅的兩種筆記,一九八六年四月在杭州召開紀念章太炎先生逝世五十周年學術研討會時,章念馳先生合此二種筆記影印紀念本二百册,供内部參考。本書整理時徵得念馳先生同意,就依據這個影印本。

進入整理的七種材料,以朱希祖(字逖先,又作逷先)的三套筆記最爲詳盡。根據多種資料記載,朱氏從太炎先生受《説文》最爲勤奮,太炎先生誇他‘博覽,能知條理’,師兄弟們公認他‘筆記最勤’。他作了三套《説文筆記》,無參照他人的迹象,也無後來補改的墨迹,確屬當場所記的原始記録。第一套筆記四册,前有部首講解,中間夾轉注、假借等知識的講解,正文從《一篇上•一部•元字》至《十四篇下•酉部•尊字》,十分完整。《朱希祖日記》記一九〇八年四月四日始聽講《説文》,到七月二十五日‘下午,至大成學校聆講《説文》,至亥部完毕’,應是他第一套筆記四册所記之内容。第二套筆記標明‘二之一’至‘二之五’,共五册,中間夾有他讀其他人《説文》著作的讀書筆記,正文從《一篇上•一部•一字》至《十四篇下•亥部•亥字》,也十分完整。細察其所記内容,有第一套缺記和所記不全的,還有太炎先生講法改變了的,完全與第一套重復的不多。《朱希祖日記》一九〇八年七月二十八日‘上午,至太炎先生寓,重上《説文》,自一部講起’,至九月二十三日‘下午,上《爾雅》及新制《説文》部首均語’,這期間太炎先生所講,應是朱氏第二套筆記五册所記内容。第三套筆記只存一册,封面題爲‘説文札记,第三次第一册,逷先’,内容自《四篇上•目部》至《六篇下•囗部•圂字’,《朱希祖日記》僅九月二十七日記‘下午,至民報社聆講《説文》’一條,可見因他已聽完兩遍,全面記録兩次,第三次去民報班所聽所記甚少,自標‘第一册’從四篇上記起,到六篇下未完,後面完全可能因他留學早稻田大學後又有别的課業而未能聽完。綜觀朱氏三套筆記,因是原始紀録,故最忠實於太炎先生講解,其中缺記、語意未詳處也較他人筆記为多,這是當堂聽記必有的特點,反映了記録者自身聽講和記録的狀態以及課堂的實況。這三套筆記後轉入錢玄同家,‘文革’中由錢秉雄先生交北京魯迅博物館,保留完好。我們在整理筆記時得到魯迅博物館的大力支持,徵得了捐贈者的同意,得到全部的複印稿,遂將這三種筆記編入。

爲了讓讀者瞭解本書整理的第一手材料,書中選擇了一些原稿影印,從這些原稿的影印件中,讀者可以更直接的看到筆記記録者工作的狀態和他們優美的書法,知情者也可判斷我們上述的介紹是否合乎事實。

《筆記》是一份寶貴的資料。它的意義起碼有三個方面:最直接的,它是研究太炎先生《説文》學從而研究章氏思想與學術的重要資源;太炎先生‘小學’的三大代表作的原始資料,很多可以從《筆記》中見到;太炎先生治小學創新的思路和理念,《筆記》也有充分的反映;同時,太炎先生在革命的緊要關頭、自己的危難時期於異國進行國學傳播的舉動,又一次證明了他把革命和學術融爲一體的卓絶思想。其次,《筆記》也是研究新文化運動史的重要資料,在東京聽太炎先生講座並認真保留筆記的,大多是新文化運動中的主將或前衛人物,其中有些人後來站在反對舊學的前沿,但他們對太炎先生的尊重和學習‘小學’的熱情説明,文化的傳承是有延續性的,是難以用口號和激烈的行动沖斷的;《筆記》還反映了記録者鮮明的個性和學養,對研究歷史人物也有很多可參考之處。第三,《筆記》是太炎先生從時代的需要出發,以發展和創新的精神將革命和學術融爲一體的具體實踐,即使在今天,這一實踐還有現實意義:一方面,它告訴我們,任何時候都不能放棄繼承,問題在於用什麽態度和選擇何種内容去繼承,這一點,給我們在新時代研究和傳播國學許多珍貴的啓示;另一方面,《筆記》也給後學提供了一個繼承與創新的範例,向我們提出了在繼承基礎上發展中國語言文字學的重要意義,它告訴我們,放棄自己的文化走全盤西化的道路,是無法建立自己的新文化的,我們需要深入瞭解自己的語言文字學的傳統。《筆記》中對《説文》的一些微觀解釋雖然也有可商榷之處,但是其中研究《説文》的思路和方法,需要我們細細去體會。

六

《筆記》的整理是一個艱苦而漫長的過程。一九九〇年我拿到錢玄同筆記的複印件和魯迅筆記的影印本,仔細閲讀了原稿。整理《筆記》是穎明師的遺願,又受到章黄後人的重托,更加之對太炎先生的崇敬,我不敢有絲毫的懈怠。《筆記》是課堂實録,記録者雖然認真整理,但錢玄同筆記中衆多的符號説明,他並没有公開出版這些記録的打算。魯迅的筆記爲數很少,不足以與錢玄同筆記核對。如何整理才能最大限度地反映太炎先生這次講解《説文》的原貌和全貌,成爲我當時思考的中心問題。感謝一位魯迅博物館的年輕同志(由於年代久遠,一時找不到當時的記録,我無法提供他的名字),他向我提供了魯迅博物館藏有朱希祖筆記的信息。師弟謝棟元和我一起找到了時任魯博館長的陳漱渝教授,同時找到魯博副館長王得厚師兄,他們對這項整理工作給予了極大的支持,並提供了朱希祖筆記的複印件,還提供了錢秉雄先生的地址。許壽裳的筆記也是在那裏看到的。没有想到朱希祖的筆記共有三次,而且非常完整,這使我萌發了一種體例的設計方案:將數人多次筆記完全按原樣照録,按條目排在一起,既保持整理者的原始工作狀態,又能使記録通過相互參照與太炎先生所講最大限度契合。在經過試作後,定下了這個體例,並寫出了詳細的凡例。

三家七種筆記情況複雜,大體順序和内容雖近,但具體的體例、行文、語序、詳略、字體不但因人而異,而且因次而異,加上文無標點,筆記字迹潦草,有的則年久褪墨難認,要把它整理清楚確非易事。一九九二年,我請當年在我這裏做訪問學者的萬獻初先將五種筆記分别抄録(鲁迅两种整理清楚,无须再行抄录),再按體例分條重抄,獻初在抄寫時十分盡力,我每周一次到他宿舍去看稿,七種稿子平鋪,還要一條一條對起來,桌上、牀上、地上都堆滿了稿子,這第二遍抄寫讓他喫了大苦頭。兩位從我學習的博士李國英、李運富加上我,三人流水作業,連校五次。當時的電腦嚴重缺字,無法印刷。我們請抄寫書稿十分有經驗的梁天俊先生負責抄寫。梁先生是穎明師輔仁大學的學生,除了硬筆書法得過大獎外,還有很好的國學功底。由於筆記篆隸楷夾用,繁體字、異體字、出於分析字理的半個字很多,又經不同的人多次校對,校條重疊,梁先生不但一一分辨,在抄寫時又對照原稿,改正了不少錯漏,等於直接參加了我們的整理工作。梁先生在初稿抄寫中,每抄一部分,就複印送到北師大再次由李運富博士複校,運富也是整理書稿出力極多的。爲了保證整理工作儘量減少錯誤,出版前,學科點的幾位博士卜師霞、凌麗君、陳曉强、石勇、孟琢再次用流水作業的辦法對照五種原稿逐條仔細複校一遍,請梁天俊先生最後修改,才交付出版。

這裏還要特别感謝錢秉雄先生,他不但熱情而信任地把錢玄同筆記原稿交給我們,而且負責地回答了我們的很多問題。他知道我們的整理工作没有經費,從來没有提出任何關於報酬的要求。但我們自己非常過意不去,希望對他有微薄的酬謝。這裏要特别感謝高校古委會安平秋教授和各位項目評委,爲了這項整理實在難以回避的支出,我向高校古委會申請了很少的經費。其實,整理章太炎先生的著作不能稱作古籍整理,這一點,我們心裏是清楚的;但當我致信安平秋教授説明情況時,古委會通過正式評審,批給這個項目八千元經費。這些年,我一直爲這種同行的理解和雪中送炭十分感動。然而遺憾的是,當我們再次與錢秉雄先生聯繫時,他已經搬家,打聽到他馬甸橋的新址,我們趕忙送還所借原稿同時送去微薄的酬謝時,不幸他已於幾天前因心臟病突發去世。這位名人的後代倆夫婦一生在中學從事教育工作,他們的樸素無華和無私精神为我們永久怀念。《笔记》整理时,未得与朱希祖先生后代联繫。此次出版前,在得知本书将要出版时,朱元春女士(朱希祖先生孙女)主动和我们联繫,他们为将这珍贵的遗稿奉献给社会表示热情支持,这些都令我们十分感动。

稿件的出版並不順利,拖了整整十年,還要感謝俞國林编辑的努力,得以在中華書局正式出版。整理工作雖盡了力,但仍然不敢説没有錯漏,請内行和讀者批評。今年是太炎先生誕生一百四十周年,距太炎先生在日本讲《说文》也已经整整一百年了,《筆記》的出版算是我們對這位十分崇敬的國學大師的一種深切的緬懷吧!

一九九八年四月初稿

二〇〇八年十月改定

......(更多)

作者简介

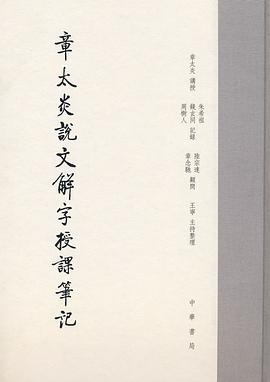

1908年4月起,章太炎先生在日本为帝国教育会、神田大成中学、寓所、《民报》社等留学生开设讲坐,讲授《说文解字》。自7月11日起,又专为钱玄同、朱希祖、周树人(即鲁迅)、周作人等部分学生单独开设一班,朱希祖《留日日记》7月11日:“八时起,至太炎先生处,听讲音韵之学。同学者七人。”当时都有笔记记录,今天留存下来的,有朱希祖、钱玄同、周树人三人之笔记。今将三人笔记按《说文》顺序整理(除部首讲解之外,共讲解《说文》字3903个),成《章太炎说文解字授课笔记》一书,此书具有极高的史料价值与学术价值。书末附字头索引,方便查阅。

......(更多)

目录

......(更多)

读书文摘

......(更多)